제7회

날짜가 지나면서 근무도 숙달되어 갔다. 근무 중에는 보람있고 재미있는 업무도 많았다. 그러나 박 최고회의 의장이 케네디 대통령 장례식에 참석하고 귀국한 뒤부터는 경찰서 마당에서 실시되는 훈련 참가에 지루한 생활이 계속되었다.

훈련의 내용은 다중범죄(데모) 진압대형과 봉술 연마였다. 눈이 쌓이면 비로 마당을 쓸고 연습할 만큼 고된 훈련이었다. 그처럼 낮에 훈련을 마치고 돌아오면 또 밤에는 방범근무에 들어가야 했다. 범죄 발생이 예상되는 우범지역에서 밤을 새우는 방범근무는 눈이 내리는 밤에도 실시되었다.

그 해 겨울은 유난히 춥고 눈도 많았다. 이월 중순을 넘어서까지 눈발이 날렸다. 성원이 태어난 날도 눈이 내렸다. 때늦은 눈이었다.

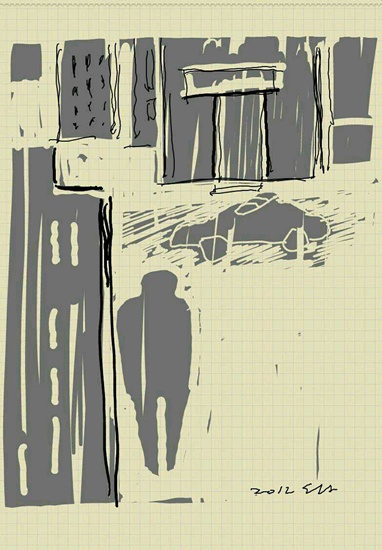

밤새 우범지역에서 방범근무를 마치고 파출소로 돌아와 보니 집에서 애를 낳았다는 기별이 와 있었다. 나는 대충 근무교대 준비를 마치고 밖으로 나왔다. 하늘은 회색빛이었다. 간간이 눈발마저 날렸다. 그 때늦은 눈은 땅에 떨어지기도 전에 허공에서 사라지곤 했는데 나는 그 눈의 소멸이 서운했다. 어서 펑펑 쏟아져야 할 텐데…….

눈은 펑펑 쏟아져 하얗게 쌓일 때에만 청결한 속성을 드러낼 수 있었다. 펑펑 쏟아져 하얗게 쌓여야만 그 청결한 대지에서 자식의 탄생을 새롭게 느껴볼 수 있었다. 그렇게 슬퍼보고 싶었다.

집은 비탈진 동네에 있었다. 미나가 부산 전셋집을 빼온 돈과 그녀의 오빠 박상진 회장이 보태준 돈으로 산 기와집이었다. 나로서는 그 집이 가정이랄 수 없었다. 미나의 돈으로 장만한 집이어서만은 아니었다. 모름지기 가정이란 편안과 사랑과 희생이 서식하는 휴식처여야 했다. 그러나 미나의 악다구니와 노인들의 슬픔이 우글거리는 집이었다.

눈은 아직도 낱낱으로 흩날렸다. 언덕길을 오르면서도 서운한 마음은 가시지 않았다. 어서 눈이 펑펑 쏟아져야 할 텐데, 나는 발길이 무거웠다. 집으로 가는 길이 멀게만 느껴졌다. 그 먼 길을 걸어야 하는 의무감이 또한 지겨웠다.

예수가 십자가를 메고 골고다 언덕을 오를 때도 이처럼 발길이 무거웠을까?

나는 자꾸 옥죄어지는 마음을 풀기 위해 엉뚱한 생각을 했다. 그런 생각으로나마 애를 낳았다는 중압감에서 헤어나고 싶었다.

“아들여.”

어머니가 옆집 아주머니와 함께 애를 받아냈다고 했다. 마루에는 아기를 씻긴 듯한 물대야가 놓여 있었다. 나는 방으로 들어갔다. 산모와 아기가 나란히 누워 있었다. 아기를 보자 마음이 무거워졌다.

우선 아버지가 된 사실이 부끄러웠다. 그 부끄러움은 다름아닌 죄의식이었다. 자의로 낳은 자식이 아니라 우연히 습득되었다는 그 비도덕성에 대한 가책이었다. 만약 사랑하는 여인의 몸에서 나온 자식이라면 스물네 살에 자식을 두었다는 사실이 되레 기특하게 여겨질 것이었다.

슬펐다. 그 슬픔은 아직 눈도 못 뜨는 갓난아기에 대한 한량없는 연민이었다. 그놈은 태어나면서 이미 고통을 짊어진 형국이었다. 나는 속으로 중얼 거렸다.

“아가, 너는 엄마 없이 태어난 자식이어야 한다. 그런 형태로만이 내 자식이 될 수 있고 귀여움을 받을 수 있다.”

나는 아랫입술을 잘근잘근 씹었다. 그런 식으로 미나가 아기의 모체임을 부정하려 했다. 다른 여성의 몸에서 태어난 애이거나 그게 아니면 동정남에서 태어난 신비로운 생명체로 여기고 싶었다.

그렇게 억지로 마음을 달래고 난 나는 허리를 숙여 아기의 뺨에 입술을 대보았다. 한참 동안 아기의 뺨에 입술을 대고 나서 미나의 얼굴을 바라보았다. 모처럼 자상하게 바라보는 시선이었다. 그녀의 얼굴에는 부기가 있었다. 땀을 흘린 물기가 아직 머리칼에 묻어 있었다. 그 산고의 흔적이 안타까웠다. 그런 연민이 또한 나를 슬프게 했다.

저 여자는 왜 큰일을 치르고도 귀염을 받지 못하는 걸까. 왜 자기가 낳았으면서 모체임을 인정받지 못하는 걸까.

나는 살며시 손을 내밀어 미나의 이마를 짚어주었다. 머리칼도 쓰다듬어주었다. 그렇게 쓰다듬어주면서도 제발 미나가 자신의 그런 행동에 정을 느끼지 않기를 바랐다. 품을 팔고 삯을 받듯, 아무 감동 없이 그저 예의치레로만 여겨주기를 바랐다. 만약 미나가 자기의 정표에 애정 따위의 색다른 감정만 느끼지 않는다면 하루 종일이라도 곁에 앉아 이마와 머리칼을 만져주고 싶었다.

고생했다. 나한테 예쁜 아기를 주었으니 고맙구나, 이제 어서 몸을 풀고 훌륭한 남자를 만나 행복하게 살거라.

그렇게 위로해 주고 싶었다. 하지만 그런 기대는 허사였다. 미나는 지그시 눈을 감으며 이불 속에서 손을 꺼내 내 손을 잡아주었다. 그녀는 손을 잡은 채 눈물을 글썽거리기도 했다. 나는 미나의 감동이 부담스러웠다. 미나가 잡아준 손에 섬뜩한 이질감이 느껴졌다. 그렇다고 얼른 손을 땔 수는 없었다. 그건 너무 비정한 짓이었다.

“아기가 잘생겼죠? 당신을 빼다박았어요.”

미나가 눈을 뜨며 입을 열었다.

“이 세상에는 똑같은 얼굴이 없어. 쌍둥이도 유심히 보면 차이점이 있다고.”

나는 미나의 입을 막기 위해 야박한 말을 했다. 산고를 치른 사람에게 너무 지나치다는 생각이 들었지만 그녀의 말을 곱게 받아줄 경우 계속 행복한 말을 지껄일 것이었다. 그런 행복한 말은 너무 낯설고 거추장스러웠다. 행복한 말은 자꾸 도덕성을 일깨워주어 부담스러웠다.

“내가 낳은 애라 예쁘지 않나보죠?”

“쓰잘데없는 소리 말고 몸조리나 잘해.”

나는 다시 머리칼을 쓰다듬어주었다.

“우리 아기는 머리가 영리할 거예요. 아빠가 영리하니까요. 나는 우리 아기를 정말 멋있게 키울 참이에요. 우리 아기는 너무 행복하게 태어났어요. 똑똑한 아빠에 건강한 엄마에.... 또 돈도 넉넉하고요. 당신도 이제 어서 출세해야 돼요. 우리 아기한테 멋있는 아빠의 모습을 보여줘야죠. 그러니 곧 사표내고 오빠 회사에 들어가도록 해요. 당신만 잘하면 오빠는 사장자리도 물려줄 거에요. 오빠도 그걸 바라고 있어요.”

미나는 내 손을 꼬옥 쥐었다. 나는 마지못해 그 말을 들어주다가 마당으로 나왔다. /글 김용만·그림 이영섭